Pablo Gargallo (1881-1934)

Maella (Espagne), 5 janvier 1881 – Reus, 28 décembre 1934

Issu d’une famille modeste de Maella (commune de la province de Saragosse en Aragon), Pablo Gargallo y Catalán s’installe avec les siens à Barcelone en 1888. À 14 ans, il devient apprenti du sculpteur Eusebi Arnau : il s’initie à la taille de la pierre, au moulage, à la mise au point, à l’agrandissement de maquette. Parallèlement, il entre en 1897 à l’école des beaux-arts de La Lonja, où il est influencé par son maitre, le sculpteur « noucentisme » Agapit Vallmitjana.

Au tournant du XXᵉ siècle, il se lie d’amitié avec les artistes qui fréquentent le café Els Quatre Gats : Pablo Picasso, Isidre Nonell, Manolo Hugué, entre autres… Ayant obtenu une bourse, il se rend à Paris en 1903 où il s’installe dans une cité d’artistes, rue Vercingétorix, dans le XIVe. Il découvre alors le travail de Rodin.

De retour à Barcelone, il prend son propre atelier et collabore avec les acteurs du modernisme catalan : l’architecte, Luis Domènech i Montaner lui confie le décor sculpté de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.Il travaille à cette commande, de 1906 à 1911, avec l'atelier du sculpteur Eusebi Arnau, réalisant quelque trente sculptures monumentales et un grand nombre de bas-reliefs. Entre 1908 et 1909, il répond avec Eusebi Arnau à une autre commande de Domènech i Montaner pour la décoration intérieure du Palau de la Música Catalana de Barcelone.

En 1907, il fait un nouveau séjour à Paris. Il loge au Bateau Lavoir chez Picasso et découvre Les Demoiselles d’Avignon. Puis il s’installe rue de Sèvres et travaille chez le sculpteur Robert Wlérick où il façonne son premier masque en métal. Dès lors, grâce au travail du cuivre et du fer, il invente la sculpture « découpée » : de fines feuilles de métal soudées ou rivetées, composent des volumes qui jouent sur le plein et le vide. Pendant ce séjour, il revoit Manolo Hugué, Max Jacobet se lie durablement avec Juan Gris.

Il continue de répondre à des commandes barcelonnaises. Il réalise pour la façade du Théâtre Bosc, quatre portraits en bas-relief de Picasso, Nonell, Reventòs, et un autoportrait.

En 1912, il retourne à Paris, s’imprègne du cubisme sans se l’approprier, et dialogue avec Picasso et Gris. Il crée portraits, masques et sculptures en métal, faisant preuve d’une grande dextérité dans le travail de ce matériau. Il se lie d’amitié avec de nombreuses personnalités de la bohème parisienne. En 1915, il épouse Magali Tartanson. Pendant la guerre, le couple part s’installer à Barcelone.

En 1920, il est nommé professeur de sculpture et de repoussé à la Escuela Técnica de Oficios de Arte de la Mancomunidad de Cataluña. La même année, il obtient également un poste de professeur de sculpture à la Escuela Superior de Bellos Oficios. Gargallo y rencontre celui qui sera un de ses amis les plus fidèles : le céramiste Josep Llorens i Artigas. A cette période, il explore les possibilités du plomb et découvre la « forme en creux », une inversion des volumes et une invention totalement originale qui se déclinera dans de nombreuses créations futures. Sa fille unique, Pierrette, naît en 1922. Gargallo est déjà atteint de problèmes pulmonaires importants.

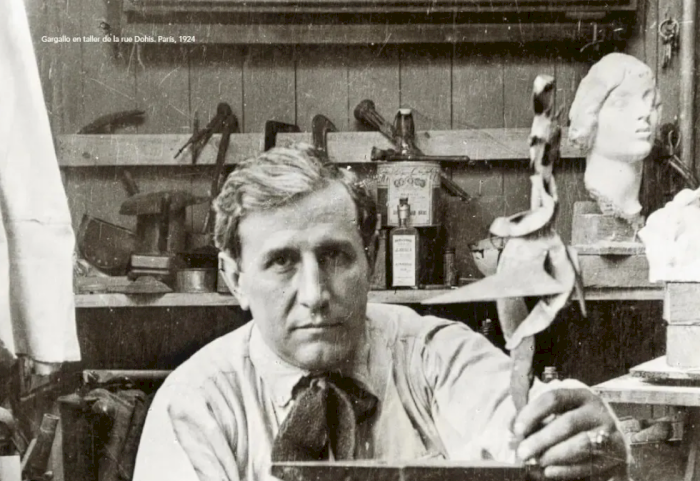

De retour à Paris en 1924, il s’installe à Vincennes et met en place un nouveau procédé créatif en réalisant des patrons en carton pour ses découpes en métal, ce qui lui permet de réaliser plusieurs exemplaires d’un modèle.

Parmi les œuvres majeures de Pablo Gargallo, Le Prophète (1933) occupe une place centrale. Réalisée en fer forgé, cette figure dressée, le bras tendu vers le ciel présente une synthèse saisissante entre le vide et le plein. De même, Le Grand Boxeur (1931) incarne la fascination de Gargallo pour le corps masculin, à la fois athlétique et stylisé. L’artiste explore également des figures mythologiques ou symboliques avec Uranus ou encore Pégase (1933), cheval ailé emportant une figure humaine. Ses Masques, qu’il commence dès les années 1910, constituent une autre facette essentielle de son travail. Par un simple jeu de plans métalliques, il condense l’expression d’un visage, parfois réduit à un œil, un nez ou une bouche, comme dans Masque de Kiki de Montparnasse. À travers ces œuvres, Pablo Gargallo développe un vocabulaire sculptural profondément novateur, où les figures bibliques, mythologiques, athlétiques ou poétiques deviennent les supports d’une recherche plastique sur la lumière, le mouvement, l’espace et l’équilibre. Pionnier de la sculpture en fer découpé, il ouvre la voie à de nombreux artistes tels Julio González (qu’il précède), Pablo Picasso, Henry Moore, David Smith, Anthony Caro…

En parallèle de ses recherches formelles, Gargallo demeure fidèle au classicisme : marbres, bronzes, terres cuites jalonnent sa carrière, révélant une versatilité où la beauté idéale se conjugue à l’expérimentation avant‑gardiste.

Il expose régulièrement aux salons des Indépendants et des Tuileries ainsi que dans les galeries Georges Bernheim à Paris et Alfred Fleichtheim à Berlin. A partir de 1929, le fer devient son matériau de prédilection.

En 1934, deux importantes expositions monographiques ont lieu à la galerie Brummer à New York et à la Sala Parés à Barcelone. Mais, fragilisé par ses problèmes pulmonaires, il meurt brutalement à Reus à l’âge de cinquante-trois ans alors que l’Espagne s’enfonce dans la terrible guerre civile.

Aujourd’hui, son œuvre est visible au Musée Pablo Gargallo (Saragosse, palais Torrero depuis 1985), ainsi qu’à Maella, dans sa maison natale.